1:食塩水の導入

2:食塩水を図で整理する

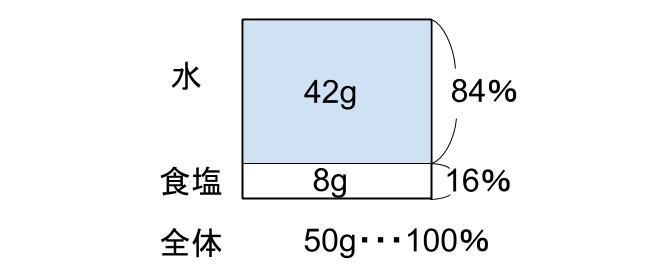

さて、これから食塩水の問題を解いていきますが、食塩水の情報は下の図のようにまとめることをオススメします。

初心者のうちは、必ずやりましょう。

前ページの食塩水Aを例に図示します。

Aは水42gに食塩8gをとかした食塩水。

全体が50gで、濃さ16%です。

食塩が、水にとけないでビーカーの下にたまっているみたいですね。

そうだね。こういう図を模式図(もしきず)というよ。美術のようにかくことが目的じゃないからね。

全体50gが100%にあたります。

食塩が全体の16%ならば、残りの水は全体の84%

食塩と水を合わせれば、全体(100%)になるのだから、あたりまえですね。

16+84=100

食塩以外はすべて水ですからね。

演劇部の女子率が80%なら、男子率は20%っていうのと同じことですね。

そういうこと。

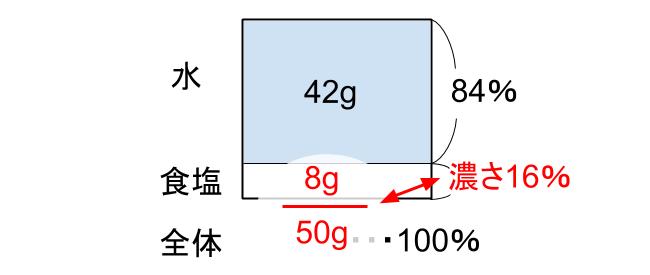

それで、「食塩は全体の16%」のところだけに、特別に名前をつけているのです。「食塩水の濃さ」と。

水のほうには名前はついていないんです。

※水の濃さとでも名付けておきましょうか。

このプリントでしか使わない、普通は使わない言葉ですから注意ですけれど!

「食塩水の濃さ」は、模式図の下の数値を分数にしてしまえば良いよ。

(濃さ)=\(\displaystyle \frac{食塩}{全体}\)

だからね。

では、まずはこの模式図をかく練習からだ。

食塩水とは何か、濃さとは何か、これらをまずはきちんと暗記しないといけないからね。

このレベルもあやふやなまま、先に進まされている子も多いようです。基礎ほど大事なものはありません。しっかりと言葉の意味を覚える所から学習ははじまります。模式図とともに、食塩水の全体像を身につけましょう。

例題1

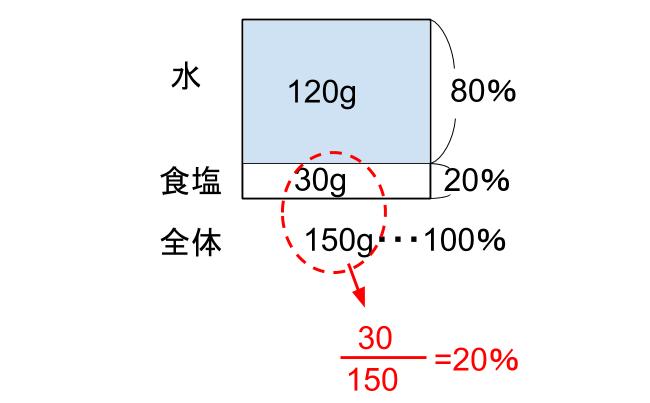

水120gに食塩30gをとかした食塩水の模式図をかきなさい。

解説

前ページの食塩水Bですね。

できました!

うん。ばっちりOKです!

いわゆる食塩水の3公式と呼ばれている3式のうち、すでに2つが登場しています。

(全体)×(濃さ)=(食塩)

(濃さ)=\(\displaystyle \frac{食塩}{全体}\)

の2つです。

この2つをきっちりと理解して、使いこなしていきましょう。

まだでていない最後の1つは、

食塩÷濃さ=全体

です。

この式が成立するのは当たり前だ、という感覚は、初心者にはわきにくいと思います。

すでに出た2つの式の変形(逆)にすぎないので、これが成立することは当たり前ですし、勉強を進めていくうち、自然とこの式も身につきます。

しかし、当面はこの式は必要ありません。

極論を言えば、ずっと使わなくてもかまいません。

とにかく、よくわからない式を使ってはいけません。

くりかえしますが、”意味もわからないけど公式を暗記してそれに数をはめて計算する”、この勉強法はまったく無意味です。

カンペキにわかっている式をかいて、それを逆算する(等式の変形をする)ように学習を進めていきましょう。